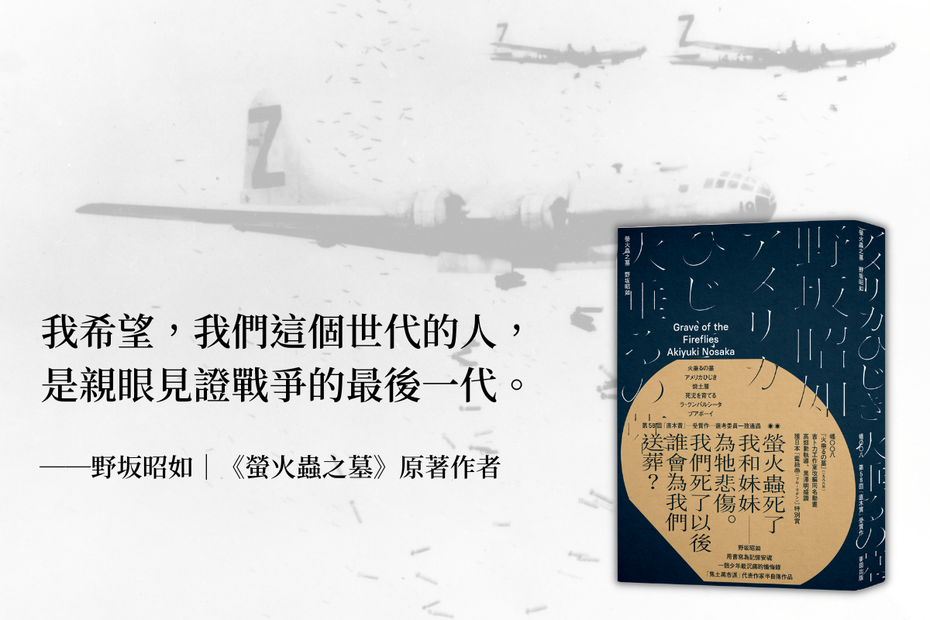

從激昂的「一億玉碎」到飢餓青春,《螢火蟲之墓》原著中的戰爭面貌

文/楊照

《螢火蟲之墓》作者野坂昭如一生最後的一項榮耀,是在二○○九年,七十九歲時獲贈了「安吾獎」中的「新潟特別獎」。「安吾獎」是為了紀念坂口安吾而設立的,這位作家在日本文學史上屬於「無賴派」,和太宰治齊名,而且有著比太宰治更明確強烈的思想主張。一九四六年,日本剛戰敗,坂口安吾就出版了駭人聽聞的《墮落論》,大聲疾呼要求日本社會應該要徹底的墮落。

《墮落論》針對的是戰敗後一股要求「道德重建」的呼聲。戰爭剛結束的日本,社會高度失序,出現了各種戰前無法想像的敗德行為,一方面是貧窮殘破的環境逼出的競存爭奪,另一方面又有美軍占領下日本人普遍表現出的卑屈阿諛姿態。如何面對這樣的現象?很多人理所當然懷念起戰前的社會道德與社會秩序,坂口安吾卻反其道而行,以最激烈的口氣申言,日本此刻最需要的是「墮落」,因為只有墮落才能對治日本最嚴重的根本問題──藉道德之名所建立的虛偽風氣,只有墮落才能挖掘真實,攤出被虛偽掩藏的內在面貌,願意去承認、去凝視那份醜惡與不堪。

野坂昭如確實可以被視為「墮落論」的重要實踐者,而且還是比坂口安吾自己更具備實踐條件的「墮落者」。他出生於戰爭氣氛已經很濃厚的一九三○年,幾乎從一落地,就注定要成為戰爭大時代環境中的犧牲者。他在戰爭中有一搭沒一搭受教育,因為年紀稍稍小了幾歲,逃過了被徵召到南洋叢林作戰,或駕駛神風特攻隊自殺飛機的命運,但卻也因為留在日本國內,親歷了戰爭末期美軍發動的全面大空襲。

戰爭的最後一年,美軍B29轟炸機的龐大機隊,隨時可以從塞班島起飛,在幾乎不受阻擾的情況下,飛抵日本任何城市上空,投下大量的各類炸彈。戰爭到這個階段,早已經完全失去前線、後方的分別,美軍的轟炸策略除了摧毀日本工業基礎之外,還要瓦解日本人民意志,以便促成日本早點投降,因而出現了頻繁以城市民居為對象的殘酷破壞屠殺行為。

野坂昭如當時住在關西大城神戶,一次空襲中他的養父身亡,他帶著才一歲多的義妹去投靠親戚,卻因找不到足夠的食物導致妹妹餓死。十五歲的少年其實不知道如何照顧這麼小的妹妹,也無法對這麼小的妹妹產生真實深厚的感情,再加上自己也處於朝不保夕的垂危狀態,妹妹死時他並沒有太具體、切身的悲痛。然而妹妹死後沒有幾天,日本就宣布無條件投降,戰爭結束了,在他心中產生了長遠無法磨滅的內疚創傷,自己自私地活下來了,如此自私,竟然沒有努力讓妹妹多拖過區區那麼幾天。

不過事實上,對於失去了養父的野坂昭如,剛剛戰敗那段時間,景況並沒有比戰爭中好到哪裡去。他依然長期處於飢餓狀態,不只必須依賴微薄的配給物資生活,而且配給也不會按照原來宣布的日期準時發放。明明戰爭已經結束了,現實生活卻沒有擺脫戰爭末期的窘況,反而讓他心中分外憤怒不滿。

這時候的野坂昭如落入了坂口安吾所描述的那種「墮落」情境中。他憑藉著自己念到中學的一點初步英文會話能力,參與了突然爆發出來的日本「美軍買春潮」,幫忙居間拉皮條。但畢竟只是未成年的男孩,這樣的工作不能換來穩固的溫飽,於是更進一步,他又「墮落」地染上了偷竊的習慣。

就在因偷竊親戚財物被捕,要送到少年感化院時,他的生父出現了,將他擔保出來,同時把他帶到了新潟縣。野坂昭如是有理由獲得「新潟特別獎」,因為他人生的成長,的的確確可以劃分為「新潟前」和「新潟後」兩個截然不同的時期。「新潟前」是一連串他無法避免的苦難,被外在力量拋來甩去──出生兩個月生母去世,離開生家進入養家,然後在養家所在的神戶度過了驚滔駭浪的戰爭時期。去到新潟,他得以逃過成為慣竊罪犯進出監獄的人生,在一個完全不一樣的家庭、鄰里間,重新來過,甚至進入早稻田大學成為大學生。

不過當然並不表示那樣的少年「墮落」折磨經驗,可以就此從他的生命中消失。野坂昭如背負著那樣的記憶,即使在獲得新生後,仍然不可能走得平凡順暢、理所當然。套用坂口安吾的想法,也許是在那段「墮落」的時日中,讓野坂昭如瞥見了、擁抱過那赤裸裸沒有裝飾的真實,以至於他再也無法安然去過那種必須撐起一幅道德表面的日子。

他在早稻田大學待了六年,終究必須承認自己無法順利轉化為一個容易融入社會,方便社會接受的大學生,於是沒有拿到學位便退學了。之後他加入了新興的電視產業,混跡在殘留著美軍占領期敗德荒淫氣息的廣電娛樂界。之後他又藉由生父的經驗引導,涉足政治,但他當然不可能加入主流的自民黨,而是以無黨籍或反對黨的身分參選。他的政治生涯中最為轟轟烈烈的一役,是一九八三年在新潟參選眾議員,以批判金權政治為競選主訴求,試圖要撼動這個選區勢力最強大的「萬年議員」──曾經當過兩任首相的田中角榮。不過儘管田中角榮已經因涉及洛克希德受賄案而下台,甚至已經不榮譽地退出自民黨,他在新潟的地方經營基礎依然穩固,野坂昭如在選舉中慘敗,田中角榮繼續連任,終究締造從一九四七年到一九九○年超過四十年不間斷擔任眾議員的驚人紀錄。

野坂昭如將自己「新潟前」的經歷,以小說的形式歷歷顯現在《螢火蟲之墓》集子中。整本書寫得最為淋漓盡致、動人心魄的,顯然是飢餓。從開頭少年清太餓死在車站,到描寫感化院中餓到沒有臀部肌肉而露出屁眼來的少年今市,野坂昭如筆下的青春幾乎就是一趟永遠尋找不到食物的修羅之旅。他對於飢餓感受的多樣描述令人嘆為觀止,相對應的也就有同等令人嘆為觀止的追求、據有食物的衝動形容。

〈La Cumparsita〉篇中的少年高志在飢餓難忍時甚至發明了一種「反芻法」,將已經吞入肚內的食物再逆向送回口中,因而得以再咀嚼,好像又有食物可以吃。他將這種方法教給了同室的其他少年,大家在綁鐵絲的工作過程中紛紛動著嘴巴將早餐「反芻」,簡直像一群牛似的,蔚為奇觀。

對,像牛一樣,像動物一樣。飢餓將人推回近乎動物性的生存層次,而關鍵的是,這種飢餓不是一般的飢餓,是和戰爭密切牽連在一起,因戰爭而產生的集體飢餓。因而藉由野坂昭和的記憶書寫,戰爭不只被剝除了英雄、威武、光榮的成分,戰爭甚至不是血腥、恐怖、令人害怕的。在最根柢處,戰爭留下來的是汙穢、噁心,是被老鼠包圍的一團血肉模糊,是咀嚼自己的嘔吐物般的徹底髒汙。

野坂昭如的小說帶有非常突出的文字風格,句子很長、段落更長,綿延不斷地如浪如潮湧來,讓人讀起來特別直接,像是從肉體感官即時複寫出來的,來不及經過理性分析斷句,如此而召喚回了破壞與傷害剛降臨時的那種不容人思考、不容人感傷的迫切近接(immediacy)。

野坂昭如在戰爭結束二十年後寫出了這批作品。二十年的時間非但不是給予他冷靜的距離,反而是允准他可以撥開種種禁忌,朝歷史最真實處「墮落」。終於可以既不顧忌軍國主義,又不必依從美軍的意識形態要求,拾回對於戰爭的肉體(而非精神或生死的)回憶。這樣的回憶本身必然就是反省,而且透過肉體的汙穢、噁心記憶,野坂昭如還最有效地解答了日本戰敗怎麼會那麼快那麼徹底轉向之謎。前一個月還在高喊「一億玉碎」的日本,為什麼後一個月就以最馴服卑屈的態度迎接美軍占領?讀了《螢火蟲之墓》的人會真切地明白──因為飢餓,因為飢餓已經在原子彈之前征服了日本人的集體意志。這樣的肉體脆弱,比什麼都具體,比什麼都真切。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤,精選好文不漏接!

逛書店

延伸閱讀

猜你喜歡

贊助廣告

商品推薦

udn討論區

- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。

- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。

- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

FB留言