又怕又愛!為什麼我們這麼喜歡鬼故事、殺人魔或伊藤潤二?

文∕彼得·勞斯

我正在魯頓機場,負責安檢的某位仁兄正在搜查我的行李,對裡頭的東西又捏又戳。他在我的褲子裡翻找,確認是否藏了定時炸彈,或是牙膏裡是否藏了神經毒劑。然後他問我要去哪。終於!我就在等他問我這個問題!每當有人這麼問,我就會興奮地在半空中振臂。我朝他眉開眼笑,欣喜道:「我要出國度假。」

「我知道,我是問你要去哪?」

「外西凡尼亞(Transylvania)!」(腦海中響起連續的擊鼓聲)

他丟下牙膏,皺眉,打量了我一番。「真的嗎?」

「對啊!」

「那個地方真的存在?」

「當然!就在羅馬尼亞。」

「你要去吸血鬼樂園?」他歪著頭,「…度假?」

我真想模仿海獅那樣拍打我的雙掌。「我會住在當地一座陰森森的撒克遜村子,一定會超刺激的!」

接著,他的反應與所有聽我這麼說過的人相同:他慢慢地把頭轉向我太太,彷彿她能夠解釋這個異常現象一般。他並不覺得我很恐怖,但就算他沒在我的行李袋裡發現古柯鹼或斷肢之類的物品,我也看得出他一頭霧水。我太太聳肩道:「他就喜歡恐怖事物,而且他從小就想去那裡。」她一臉歉意,「這是他的40歲生日禮物。」

其實我早就習慣這種目光了。每一位來我家作客,或是看過我書房的客人,都肯定會被70年代的電影海報抓住目光,像是《德古拉魔犬》(1978)和《夜翼》(1979),或是超酷的《大灰熊》(1976)電影海報(上頭用斗大的字體寫著愛吃內臟的18呎猛獸!)當然,他們也不難發現我書架上擺滿了《驚懼快感》、《不列顛的食屍鬼》和《大家都愛看火車出軌慘案》之類的書籍。他們或許還會注意到我完整收藏了《十三號星期五》全系列電影的簽名原聲帶(該系列描述一個戴曲棍球面具的傢伙如何拿刀把少年及少女大卸八塊)。而要是他們觀察得夠仔細,說不定還會認出我辦公桌旁的窗檯上,放著一塊我從據傳鬧鬼的教堂偷來的石頭,那座教堂曾因60年代的褻瀆墓地事件而聲名大噪。窗檯旁還有80年代的恐怖電影《碎屍者》(1985)的最初分鏡稿,外加一堆脫離不了超自然奇聞的雜誌和書籍。

我的客人們發現我這些「病態」的收藏後,便會在我禮貌地接過他們的大衣、問他們要不要來杯英式伯爵茶時,對我投以「你該不會在茶裡下了毒吧?」的眼神。

我經常會接收到「你有點怪」的這類目光,因為我從小就喜愛這些令人毛骨悚然的事物,而我所謂的「喜愛」,是真的愛到無可自拔!所有黑暗、神祕、詭異又嚇人的東西,對我都有著重要的價值。如果將我的大腦切開,說不定會發現裡頭有個專門儲存哥德式怪異事物的區域,而且已經浸透了我整個腦袋,就像咖啡打翻在筆記型電腦上那樣。

我最早是在前往主題遊樂園玩的時候發現我對黑暗面的喜愛。我總會攤開園區地圖,優先搜尋「鬧鬼列車」。至於園區主打的雲霄飛車呢?其他刺激的遊樂設施呢?我都一律跳過。因為我坐那種東西會暈到不行。我曾為了在一個女生面前逞強而逼自己坐上去,最後卻吐得她一身。因此我對雲霄飛車敬謝不敏,轉而興奮地撥開蜘蛛網和吊在半空中的狼蛛,搭上鬧鬼列車,因為這會啟動我當時尚未理解的某個興奮開關───我能肯定它確實存在。

我腦裡的幽默區塊也沾染了些許的恐怖因子。我曾看過一張照片,照片中的畫面是公廁裡的一張摺疊式嬰兒尿布檯,有人在那張照片上寫下「祭品放置處」。我雖然不太贊成活嬰獻祭,但這張照片真的讓我笑到不行。我給其他人看這張照片時,他們的眼神卻彷彿我是個瘋子。這讓我笑得更開心,也因此讓我看起來更像…呃…瘋子。沒錯,我就是那種人。

我有時候會在開車時聽電子音樂,有時候則是聽沙發音樂───就像咖啡廳裡常播放的那種。有時候我也會聽一些小型電臺播放的音樂,但那通常是《鬼作秀》(1982)、《讚美詩》(1982)、《威尼斯痴魂》(1973)、《禁入墳場》(1989)這類電影的主題曲。而我就算在尖銳的小提琴聲(當然是小調)的包圍之中開車去商場或送孩子們上學,也一點都不會覺得悶悶不樂或憂愁陰鬱,我只是跟其他人一樣在過生活,只不過我傾向在我的生活裡添加一點驚嚇成分。

喜愛恐怖事物的粉絲自然不介意這一味,如果他們坐進我的車裡、聽見這種音樂,會說「哇賽!這是《天魔》(The Omen)的主題曲,酷喔!」但我得承認:一般人聽見這種音樂並不會說「哇賽」或「酷喔」。我記得在慶祝我40歲生日的那天,當親朋好友們聚在我家廚房裡,看到蛋糕上以糖霜精心複製出1980年史丹利‧庫柏力克(Stanley Kubrick,1928─1999)的電影《鬼店》時(中間還用糖膏做成一把斧頭),他們的反應都是「嗯…你就是喜歡這種東西吧?」面帶尷尬又緊張的微笑,嘴角微微地抽搐。而通常這種反應表達的是:對恐怖文化的喜愛也許不只是「怪」而已,而是怪上加怪。如此著迷於生命的黑暗面,這種心態不僅扭曲,甚至危險。

但重點是,我從小到大都是這樣的。我記得老師們在跟我爸媽訪談時,對我的評論裡就有很多「是啦…但…」───

英文老師:「是啦,他的寫作能力是不錯,但為什麼每個故事都得有狼人?」

美術老師:「是啦,他是很努力,但除了獠牙骷髏之外,就沒別的東西能畫嗎?而且他把我們的紅色蠟筆都用完了。」

音樂老師:「是啦,我是很欣賞他勤練鐵琴,但他才8歲,每次在教室裡拿鐵琴重複演奏《大法師》的配樂,都把貝茲老師嚇得心神不寧!」

我媽甚至說我一出生(聽說是在一個風雨交加的停電日───這也太黑暗、太酷了吧?)就抓起了一把剪刀並高高舉起。她當下立刻做出判斷:這孩子長大後不是成為首相就是殺人狂。幸好她這種莫名極端的預測未曾成真,但說真的,我確實一直覺得自己有點與眾不同。不過話說回來,誰不覺得自己有點與眾不同?就像我們坐在靜謐的咖啡館裡時,偶爾也會好奇:這座鎮上是不是只有自己喜歡那種音樂、讀那種書、出現那種想法?

有些人會利用文化來取悅自己,也有些人只喜歡看「保證賺人熱淚」的催淚電影。我也很喜歡───我同時也很樂意看浪漫喜劇。但我只有在閱讀鬼故事、看恐怖片,或坐在劃過雲層的飛機上,飛往血淋淋的外西凡尼亞時,才會覺得心跳加速!

我的太太喬伊正坐在我身旁,拿著平板看英國廣播公司的某個犯罪劇情片。我則捧著《床邊、浴缸和扶手椅的德古拉伴侶》狂嗑,這本書是在講述關於「穿刺公」弗拉德───真正的德古拉暨民族英雄───的瘋狂史實。他曾拿釘子把一群土耳其人戴的頭巾固定在他們腦袋上,只因為那些人拒絕在他面前拿下頭巾。他以諷刺的口吻對他們說:「那我就幫你們維持這項習俗!」接著開始修理他們。這件史實很野蠻,在現實生活中我也非常痛恨這類的暴力事件,但不知道為什麼,我的大腦注意到「這是很久以前發生的事」,因此自動把它歸類為「酷喔!」

我肆無忌憚地說出這種想法,八成會觸動某些人腦裡的警鈴。舉例來說,我最近看過一期於1994年出版的《柯夢波丹》雜誌,裡面的某篇文章就對女士建議:錄影帶出租店是認識男士的好去處…除非妳發現他們站在恐怖片區。如果發現這種男人,他一定「對女人懷有令人質疑的感受」,絕對是「妳避之唯恐不及的類型」。

大家真的都這麼想嗎?你也是一樣嗎?你也認為有隻怪物躲在我體內,等著破胸而出嗎?如果是這樣,喜愛恐怖事物的其他粉絲又該如何解釋呢?這世界上有數百萬人坐在客廳、列車、機場休息室、圖書館和泳池躺椅上觀看或閱讀內容駭人的懸疑劇情,不然就是在遊戲裡造訪鬼屋或模擬謀殺案。所以說,這些人全都是對死亡著迷的怪胎嗎?甚至還是顆不定時炸彈?

我甚至特別注意到,當人們聽聞我從事的職業後,眉頭還會皺得更深。也許是我多心吧,但我總覺得人們在得知我的職業時,就會覺得我真的很有事。

因為,儘管我熱愛著黑暗,但我同時也是個教會牧師。

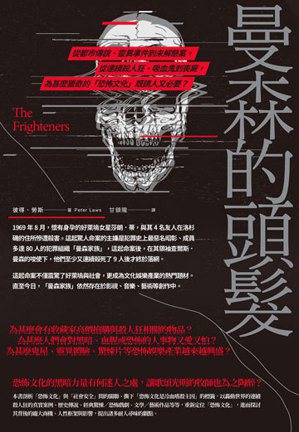

●本文摘自尖端出版之《曼森的頭髮:從都市傳說、靈異事件到未解懸案,從連續殺人狂、吸血鬼到喪屍,為甚麼獵奇的「恐怖文化」既誘人又必要?》

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤,精選好文不漏接!

逛書店

延伸閱讀

猜你喜歡

贊助廣告

商品推薦

udn討論區

- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。

- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。

- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

FB留言