曾獲林榮三文學獎、國藝會創作補助、全國學生文學獎與台積電青年文學獎。他以短篇小說集《誤遞》初試啼聲,在新世代中闢出一條獨特風格。他以動人經典小說為主題抒發的散文集《學校不敢教的小說》,觸發了許多渴求理解的青春心靈。二○一三年起,與一群朋友創辦電子書評雜誌《祕密讀者》。長程目標是在一家以文學為主題的甜點店裡面舉辦各種文學活動。

朱宥勳

傅柯論述:權力促生了知識,知識助長了權力控制。當教育為政權服務,我們應該反向操作,賦予那些被忽視的作品力量。——《學校不敢教的小說》

在這一行,存活下來的祕訣,就是好好跟那些「不存在」的東西相處……——《暗影》

-

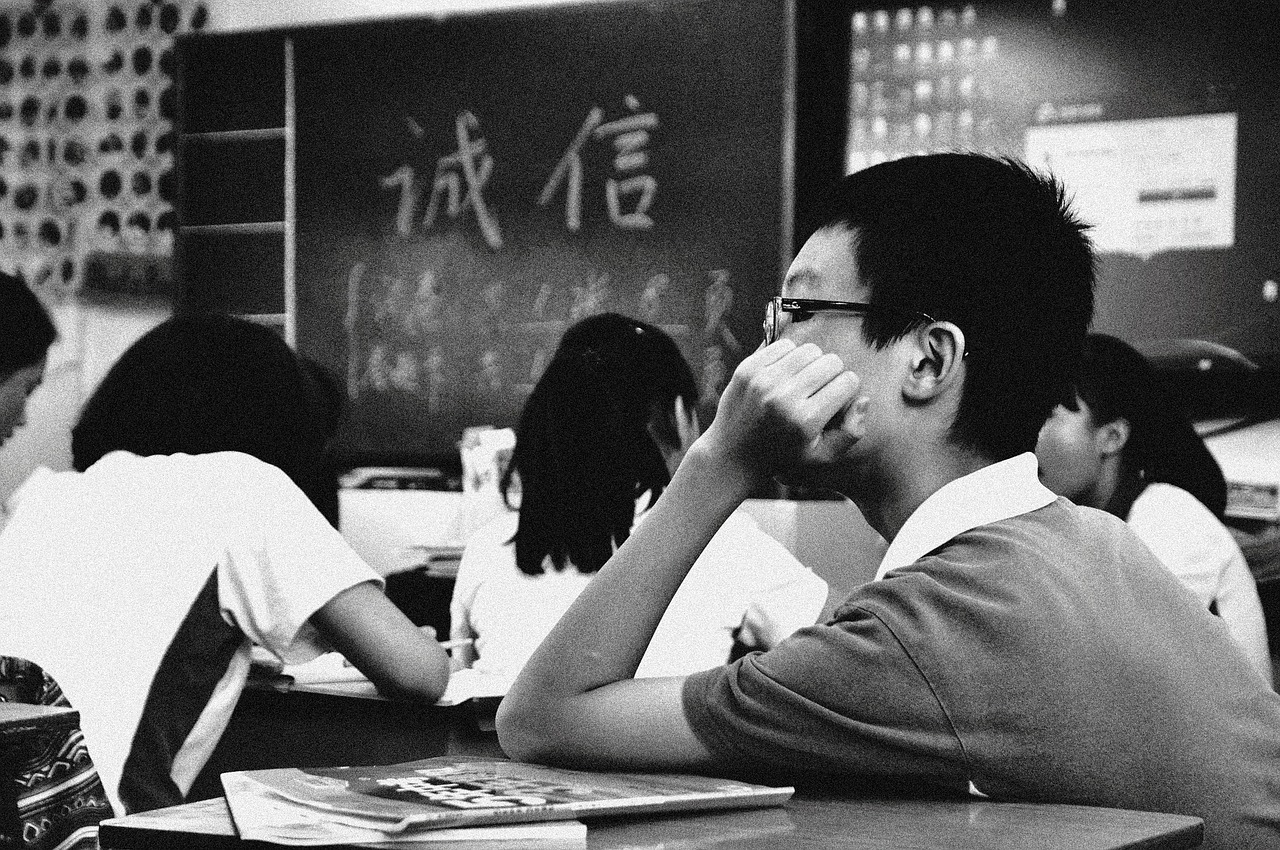

翹課才能學會的事──郭箏〈好個翹課天〉

世界上充滿了各種小框框,小得悶死人。有一次我沒上朝會,躲在廁所裡燻草,我忽然從窗口望出去,那副景象可真把我嚇呆了。我是說,你忽然看見一千多個一模一樣的齪蛋排列得整整齊齊的擠在一個小到不能再小的操場上,而你知道你也是其中之一,那種感覺真可怕,真叫人想吐。我想看看小虎他們,但找來找去就是找不著。我想如果我自己也排在那隊伍裡,我恐怕也會找不著我自己。──郭箏〈好個翹課天〉(一九八四)

我是從高中開始學會翹課的。當然,遠不能和郭箏筆下的「海山七俠」相較。相對於他們的硬漢風格,我們這類是嬌慣的少年――人家是砸天砸地,拳頭與汗水,我們則是維特的憂鬱,撕扯著考卷和(自己寫的)情書。但我猜,我們都不是從小就立志要翹課的孩子。雖然〈好個翹課天〉發表的一九八四年,距離我第一次偽造假單,窩到附近咖啡店趕校刊要用的稿子已有整整二十年――如果考慮生於一九五五年的作者郭箏,這個高中故事發生的年代甚至能再推前十年――;雖然我們早就不再用「齪蛋」和「馬子」這些詞了,我們的年代網咖比彈子房多十幾倍。但毫無疑問,我覺得我完全能讀懂〈好個翹課天〉。我覺得就算再過五十年、一百年,一個高中生也能讀懂它。

只要這個島,還沒打算改變它那總是在碾碎少年理想、情感的傳統慣性。

我們學會翹課的歷程,也許非常的相像。在七歲或更早的年紀,我們第一次被帶到一個叫做教室的地方,和一群叫做同學的人坐在一起,台上有一個叫做老師的人。這裡面你只認識在窗外的爸爸或媽媽,而就在某一次轉頭,你發現他或她不見了。關於學校,我們學會的第一件事情是遺棄,第二件事情是隔離;你不能做你本能想做的事,因為你現在身在一個特區,在這裡你的天職就是被管束。沒有人告訴我們為什麼,久了我們也就忘了問。有的是因為我們也的確很適應被管束,有的是因為光是讓自己平安度過八個小時,不要受罰,就已經占去我們全部的心神。

我們,以及〈好個翹課天〉裡面的小郭、小虎等人,就是這樣過了十年的人。如果在法律上,十年的徒刑是重罪,那在當代台灣學校教育體系長大的每一個人都是命定的罪犯。於是,總會有人想著要逃獄的――我曾經就讀過一所四面由鐵窗包圍、進出由教官帶隊如押解的學校,因此「逃獄」二字對我來說,並不只是抽象的隱喻。

十六、七歲正是最適合逃的年紀,這篇小說的角色都是高中生,並非偶然。我們都是在這個年紀擁有了前所未有的體力和知識,有了長期應付學校體制的經驗,深知它的虛榮與弱點。郭箏描寫了一群世俗眼光中的「壞學生」,師長們認為他們虛度青春、鬧事狎玩,沒有辦法跟上功課,一點也看不到未來。但透過這七個人翹課一天的故事,我們發現,發表這篇小說時正好滿三十歲的作者――一個標準的「大人」的年紀――,似乎全然不同意其他大人的看法。他給予敘事者小郭一個超然的位置,他看著一切,既明白所謂道德規則是怎麼回事(只是他選擇不遵守),又察覺到那些規則底下流動的欲望、敗德與虛偽(好友小虎為什麼選不上校隊?美麗的音樂老師和清純的夢中情人馬綿綿為什麼會……?)。在小說裡,他滿口髒話,卻是唯一清醒(也就因而受苦)的智者。

郭箏要說的故事,遠比「好學生vs.壞學生」或者「道德vs.不道德」複雜。它不是一個單純反抗的故事。他的思考是:我知道以「學校」為代表的成人社會是一團糟的,所以我想要逃獄。但問題是,逃出來之後呢?我們在最前面引用的一個段落,非常精采地演繹了這種思考。「我」首先必須是個翹課者,是個不守規則的人,才有機會暫時離開框框,目擊這個框框的可怖、虛無。人在框框裡面的時候,是不會有任何感覺的,因為「我想如果我自己也排在那隊伍裡,我恐怕也會找不著我自己。」某種形式的「翹課」是抵抗成為「大人」的必經之路。但這句話的另外一層深意是,「我」有些悲哀地體認到,自己和排列在隊伍裡面的人並無本質上的不同。如果「我」進入了隊伍,也不可能鶴立雞群,而是會被整個體制給碾碎、融化、取消掉。整篇〈好個翹課天〉因此就是灰心的調子,它不是一篇提倡反抗的故事,而是一篇反抗過的人的唏噓。

因此,不管我們是否翹過課、是否為了一樣的理由翹課,讀到他們總像是讀到自己。

沒有一人會甘心永遠待在教室裡。但也沒有一人敢說,我已經永遠不必回來上課了。

※關於郭箏(一九五五─):另一個筆名為應天魚。小說家、編劇。一九八四年,在《中國時報》副刊發表〈好個翹課天〉,造成一股風潮,四年後發表〈彈子王〉。曾為電視劇《施公》編寫劇本,也曾為導演吳宇森的《赤壁》編劇。

本文摘自《學校不敢教的小說》/ 寶瓶文化

圖片來源:pixabay

圖片來源:pixabay權力減去懷疑等於——鄭清文〈報馬仔〉

那是日據時代的高等學校。那時的高等學校和現在的高中是完全不同的。論程度是和現在的專科差不多,但是台灣人要進去,是比登天還難,一年才有幾個人,那是全島最優秀的學子。他的工作,就是以那些人為對象。那時候的學生,是多麼有思想呀,而有思想的學生,都怕他。他問他們看什麼書,他還暗中調查他們。……有很多人說,在光復當初,他害死不少人,說他是用嘴巴害死人的。「你為什麼要害自己的同胞?」有人問他。

「我只分好人和壞人。」他這樣回答。他覺得,他回答的很得體。——鄭清文〈報馬仔〉(一九八七)

很多小學老師都知道一個迅速控制班級秩序的祕訣:把班上最吵鬧的那個學生,派去當風紀股長,負責管理班級秩序。這一招在絕大多數的狀況之下都很有效,一來此舉「收編」了最大的「亂源」,讓強盜成為官兵;二來,好學生的朋友大多是好學生,頑皮孩子的人脈也多是頑皮孩子,他知道哪些人是要重點看管的,他也更有機會讓那些人賣他面子,稍微合作一點。我的母親就是小學老師,我從小常常看到老師們成功利用這個手法,總是無法理解,為什麼那些最吵的學生最後就真的變「乖」了?在某些老師不在而只有他們主管秩序的時刻,不正是最好的機會可以大玩特玩嗎?為什麼他們這麼輕易就背叛了一同歡樂的玩伴?

一直要到很後來,我對於「權力」這個詞的意義和機制有一些認識之後,才知道這其實利用了某種人性的弱點。鄭清文〈報馬仔〉更是讓我知道,這個祕訣不但是小學老師的高招,也是殖民者、獨裁政府的慣用伎倆。〈報馬仔〉寫一個無足輕重的過氣大叔陳保民,四處參加銀行股東會、與銀行幹部談話、成天監視他人準備向政府打小報告,試圖從這些行為當中威嚇別人,讓別人覺得他是一個重要的人。這一切根源於他在日治時代擔任過「特別高等警察」,協助日本人監視台灣知識分子的經驗,所以到了戰後,他仍沉湎在往日「不但台灣人怕他,就是一般日本人也懼怕他三分」的地位。從鄭清文流暢但隱有譏誚的筆法下,我們看到這個角色一直想要證明自己的重要性,但沒有任何人買他的帳,整篇小說下來,他除了得到一些敷衍的香菸、飯票和偷得一捲衛生紙外,沒有任何成功的舉動。連在小說的最後,他見到自己的女兒偕男友進入旅館,報馬仔的天性使他回去向太太報告這個大消息,都遭到冷漠的對待。

鄭清文寫這個故事,意義並不止於嘲笑陳保民的過氣而已。透過這個角色,作家寫出了日本殖民統治之後,對心靈造成的扭曲與腐化。從他在小說裡面的表現來看,我們知道陳保民是一個沒有任何實力,但永遠不願屈居人下,希望把別人都踩在腳底的人。這樣的人格特質,正是最適於當權者「拔擢」為風紀股長的人——如果不收編他,他可能會因為反抗壓迫而成為「亂源」;如果收編了他,因為他沒有任何深刻的核心思想,所以就算分給他一部分的權力,他也不會想利用這些權力反叛當權者;相反地,由於他的空洞,他會緊緊依附任何賜與他權力的人,為了延續這種地位而盡可能地打壓他人,特別是和他自己比較相像的那種人。就像小學老師的風紀股長是為了壓制吵鬧的學生而指定的,「特高」陳保民的主要任務也是監視台灣人,在小說裡面,他數次提到「那時候的學生,是多麼有思想呀,而有思想的學生,都怕他。他問他們看什麼書,他還暗中調查他們。」如果對當權者來說,他們要解消的是民間力量的抵抗,找一個更貼近民間但願意合作的「報馬仔」,自然可以更有效率地完成任務。

最重要,也最可怕的是,這樣的人是不懂懷疑的,他會照單全收當權者所給予的道德標準,據以審判他人。審判他人(並且打小報告)是他唯一的工作和利益來源,加上指令永遠來自他人,所以他從不覺得自己有罪,也不覺得需要反省。如同文前所引的段落,當有人問陳保民為何陷害同胞時,他的反應是:「『我只分好人和壞人。』他這樣回答。他覺得,他回答的很得體。」這樣輕描淡寫的一句,透露了很多問題:他說他只區分好壞,但他從來不曾思考「好」、「壞」的定義是誰給的?是否某些人真的好、真的壞?而他一己的判斷,憑什麼決定他人的生死?我們可以想見,如果有人繼續追問陳保民標準何在,他最終大概只能回答出「當權者說是好的,就是好的」這類毫無思考與良知的答案。而面對他自身這個危險卻又沒有任何反思基礎的想法,他卻認為很「得體」。

於是,當運用一種權力的快感貫穿了他全副心神,而容不下任何懷疑空間的時候,他就成為權力所捏塑出來的詭異泥偶,既是加害者也是受害者,不但自己丟失了良善,也不允許別人良善。

※關於鄭清文(一九三二─):台大商學系畢業,任職銀行四十多年。一九六五年出版第一本小說集《簸箕谷》,一九九八年出版《鄭清文短篇小說全集》七卷。作品以短篇小說為主,多篇作品被譯成英、日、德、韓、捷克、塞爾維亞文。曾獲國家文藝獎、台灣文學獎、時報文學獎、金鼎獎等。

本文摘自《學校不敢教的小說》/ 寶瓶文化

圖片來源:pixabay

圖片來源:pixabay閱讀完整內容 Top